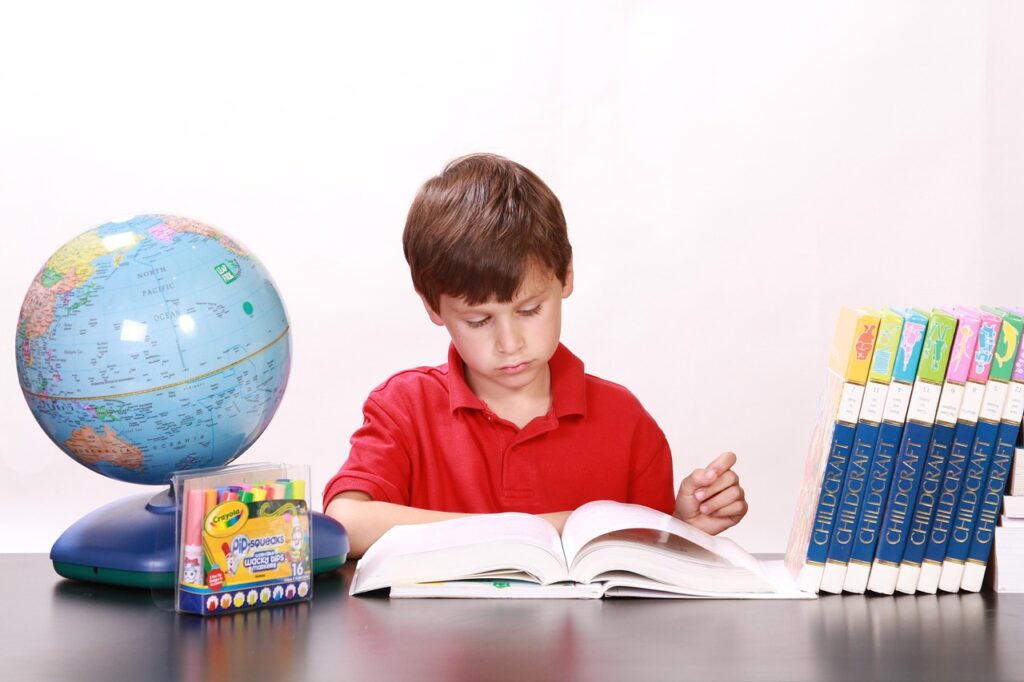

こんにちは!男の子を2人子育て中の凛ママと申します。

わが家の長男が境界知能と判明し、現在色々な事に悩みながら子育てをしています。

このサイトをご覧いただいてる方の中には、自分の子がもしかすると?と悩んでいる方もいると思いますが、私の体験談がお役に立てれば幸いです。

境界知能とは?

境界知能とは、IQが70以上、85未満の人の事を指します。

IQとは知能指数の事で、高ければ頭が良いとされていますが、IQ85~115くらいが平均、IQ70未満が知的障害に該当します。

平均と知的障害の中間、ボーダーラインにいる人達の事(知的ボーダーと言ったりもします。)を境界知能と定義していますが、実は日本には7人に1人、全体の約14%もいるのではないかと言われてるようです。発達障害の一種であるとされているようですが、公的支援は対象外です。

長男が境界知能だと判明した時期

長男の場合、小学校4年生の時、知能検査をしてもらい境界知能であると判明しました。

それまでの間、成長過程で発達の遅れが色々とあったので、長男が境界知能と聞かされた時は「やっぱりな…」という気持ちに。

もちろんショックでしたし涙もたくさん出ましたが、検査をした事で数々の疑問が腑に落ちました。

検査をしたことで、出来ない事が多いのは長男が怠けてるわけじゃない、本人もすごく苦しんでるだと思える良いきっかけになったと思います。

赤ちゃんの頃

長男は、赤ちゃんの成長過程で「言語の遅れ」がありました。

なかなか喋らない、喋っても言葉ではない、2語文字も話せるまでかなり時間がかかった記憶です。

言語については個人差が大きく、遅れがあるからかならずしも境界知能や発達障害に該当するわけではありませんが、一つの指針にはなると思います。

毎日一生懸命話しかけていましたが、なかなか言葉にはならなかった為ずっと悩みの一つでした。

幼稚園で大きな違和感を感じる

長男が発達障害では?と強く思いはじめたのは幼稚園に入園してからです。

ほかの子と成長の違いがダイレクトに分かるので長男の成長に不安を感じる日々でした。

年少の頃はオムツ外れが遅い、集団行動が苦手、言葉でのコミュニケーションが苦手など、気になる事が色々と出てきました。

長男の場合早生まれという事もあり、多少成長が遅くても仕方ないなと思うようにしていましたが、それが年中から年長になって来ると、明らかに長男だけ浮いているという事が…。

例えば年長になってくると、縄跳びが出来たり、ひらがなの勉強が始まったり、ルールのある遊びなどを覚えたりもできるようになりますが、長男の場合全くダメでした。

成長の早い子にバカにされてしまう事も多く、意地悪されたと涙を流したこともありました。

時にはその逆で、長男が場を乱してしまい迷惑をかけてしまう事も…。

この頃は、数か月に1回、市の言語相談に行っていたのですが、手先の不器用さや体をうまく動かす事も苦手だったので病院を紹介してもらい、作業療法にも通っていました。

わが家の場合は発達障害(境界知能)でしたが、園児くらいの子供は成長の個人差が大きいので、成長がゆっくりだからといってかならずしも発達障害に該当するわけではありません。あまり不安になりすぎず成長を見守る事が大切だと思います。

小学校入学前検査で…

小学校入学前に「入学前検査」があるのですが、長男はその検査で引っかかってしまいました。

その後教育委員会?から連絡が入り、「支援級クラスに行く為の申請はどうされますか?」というような内容を聞かれました。

学校の支援級は突然入れるものではない為、入る可能性があるなら事前に申請しておく必要があるとの事、もし検討されているなら申請しておいて下さい。という内容の話でした。

突然、「支援級」というワードが出てきて驚いてしまったのですが、当時相談していた医師の方にひとまずは通常クラスでいってみてもいいと思うと言われていたので、申請はしないことにしました。

順調と思えた1年生

長男が小学校1年生になり、初めての勉強が始まりました。

その頃の長男の性格は、素直で明るく元気いっぱい!というタイプ。物怖じしなかったので小学校生活にもすぐに慣れていきました。

担任の先生は長男の成長スピードに理解をして下さる方で、長男自身も「勉強頑張りたい!」という気持ちが強く、学校と家庭で連携をしながら学習を進めていきました。

1年生は、ひらがな、足し算、引き算、漢字と学習が進んでいきましたが、学校で覚えきれてない部分を家庭で補いながら、何とかつまずく事なく1年生は過ぎました。

少人数の学級だった事もあり先生も細かく見てくださり本当に助かりました。

クラスメイトとのトラブルが始まる

2年生になるとクラスメイトとの距離も近くなり、長男のコミュニケーション能力の低さから、友達間でトラブルが起こるようになりました。

少し暴力的なタイプの男の子が一人いて、その子とトラブルになる事が多かったのですが、原因は長男の言葉の表現にありました。

言い方が下手だったり言葉が足りなかったり…。その都度、「こういう言い方の方が相手が嫌な気持ちにならないよ」と、どうすればよかったのかを教えていましたが、長男はキョトンという反応で、ちゃんと伝わっているのか不安な気持ちでした。

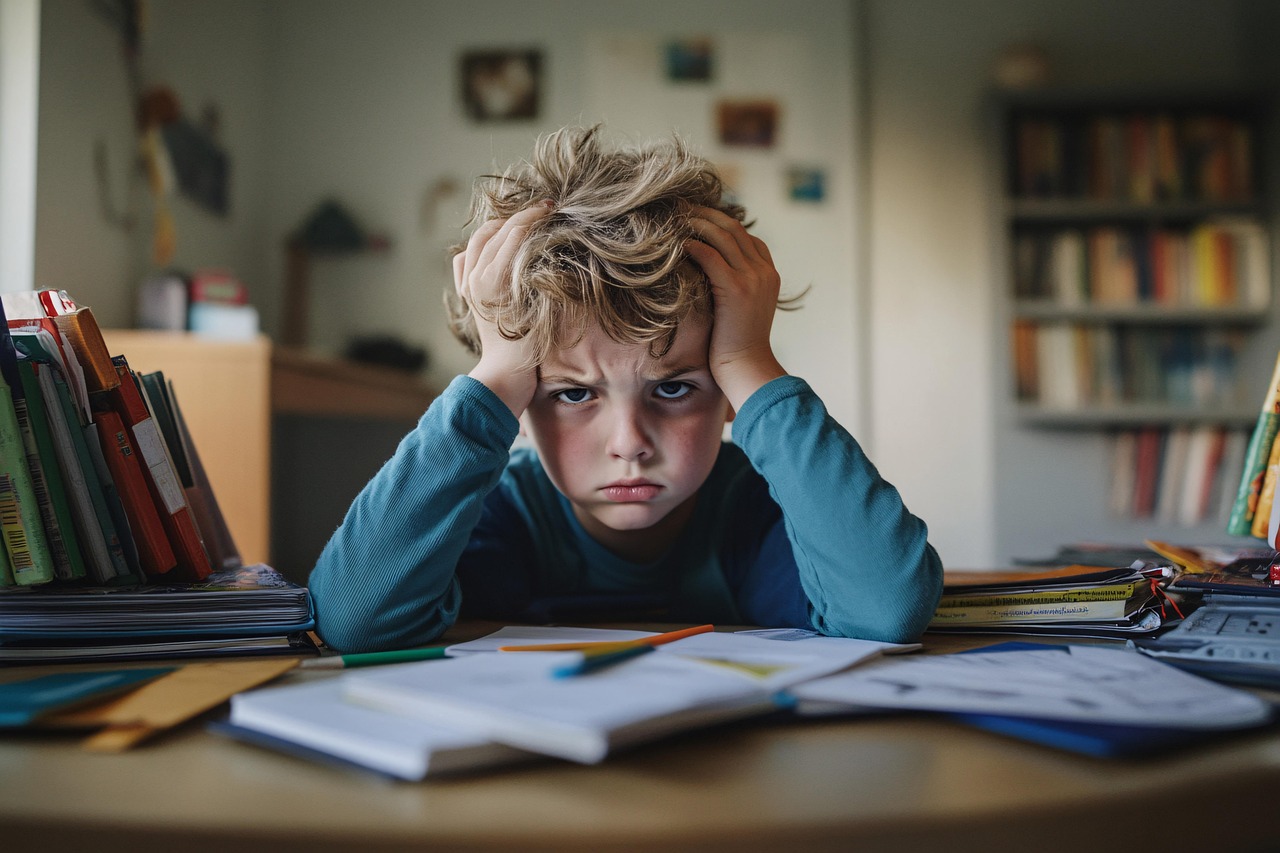

教育ママになり負のスパイラルに

2年生の後半辺りからかけ算が始まり、国語の文章量も増えて、少し学習につまずきを感じるようになりました。

その頃の私は、何とか長男が学校の学習についていけるよう、家庭学習に熱が入っており、ドリルを色々試したり、ネットでいいプリントがないか探したりと、教育ママになっていました。

長男も私の熱意に答えるように頑張っていたのですが、3年生になるとだんだん学習を嫌がるように…。

宿題をやらせる事で精いっぱい、テストの結果もどんどん落ちていく一方で、気持ちが焦りつい怒ってしまうという悪循環に陥っていました。

その頃長男から、「ママは怒ってばかりで嫌い!」と言われてしまい…。息子を追い詰めていた事に気が付きショックを受けました。

これはまずいなと思い、3年生の時、個人面談で状況を相談した所

担任から「知能検査を受けてみませんか?」という提案を受け、検査を決意しました。

3年生で検査希望は出したものの、ここから実際に検査するまでは順番待ちの時間があり、長男が4年生になった夏にようやく検査をしてもらえました。

申し込みしてから実際の検査までは半年くらいかかりました。

待ちの人数が多く検査したくてもすぐには難しい場合があるので、気になる方は早めに検査予約をされることをおすすめします。

次回は検査した結果どうだったか、親としての気持ちの変化などを書いていけたらと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/25c93108.0dabecec.25c93109.feb2880c/?me_id=1213310&item_id=20891973&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9931%2F9784815609931_1_4.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント